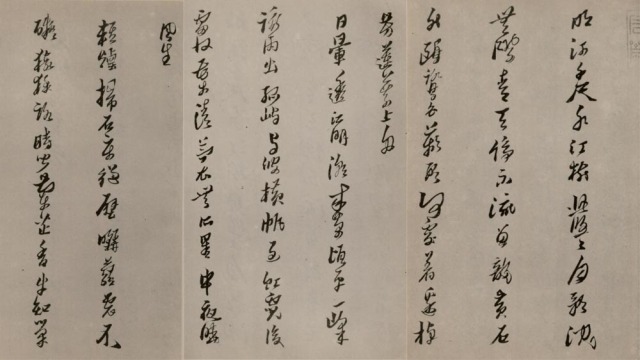

黄道周《洗心诗卷》 台北故宫博物院藏 附录:险怪与内敛的结合——黄道周《洗心诗》 理性的主体 (《品味经典》——陈振濂谈中国书法史) 黄道周在书法史上是个很不走运的人物。明人写的书法史把明末书家限到他前,米万钟、张瑞图、邢侗、董其昌为明末四家,自然不包括黄道周.清代人写书法史又不敢记他,他是明末抵抗清军最力的一代忠臣,曾任礼部尚书、大学士,兵败被俘,处死狱中,在清廷看来,是抗拒天兵的叛逆。谁敢冒杀头之罪去为他歌功颂德?故历来对黄道周无不讳莫如深。生平资料既难觅,文字狱阴影下的艺术研究更不愿意找这样易惹麻烦的特殊角色。 更大的理由还在于黄道周其人的治学行世。他博学多闻,才艺双绝,善天文历数,文思敏捷,性格刚毅,有一种政治家、学问家的风度。书画余技,只是随手为之,既不足以彰其忠烈,又不足以示其渊博。在有故国之思的后人看来,视他为书法家反倒有损于他作为一代忠臣的光辉形象,于是不约而同,又皆在书法方面有意忽略他的贡献。 但书法毕竟还是书法。黄道周在行草书和小楷方面的精警,使后人不得不叹其卓绝。他作书如戈戟森厉.极强调紧迫的撅笔习惯.结构每不外拓以见挑挞.也不求柔润以图妍媚.在同是帖学风气下的明代书坛可谓独树一帜。其力量感与压迫感似乎反映出乱世颠沛的情态来,既与文、董诸公的舒畅温雅绝然有异.也与徐渭式的粗放豪迈拉开距离。我想,说他的不温雅是由于生世艰难、屡兴义旗的戎马生涯所致,说他的不狂放是因为迭遭兵败、卒死大狱的心情郁抑所导,该不会是牵强比附吧?“险怪”二字,足以喻尽黄道周的书法特征.不过古代书论家却未必皆持险怪之论,相反,有人指他为“飞舞”,有人指他为“遒媚”,如下两则: 石斋先生楷法尤精,所谓意气密丽,如飞鸿舞鹤,令人叫绝。(宋荦《漫堂书画跋》) 楷格遒媚,直逼钟、王。《王文治《快雨堂题跋》) 只有当我们注意到了这“飞舞”“遒媚”皆是指“楷法”、“楷格”而言,我们才知道这些评语的真正目的:楷书易板滞,故有一“飞舞”之褒;楷书易生硬,故有一“遒媚”之奖。同类的评语,如果放在行草书上就未必是褒奖了。那么,行草书方面的评价又有哪一些呢?我们高兴地看到,古人中也不乏我们的知音。如秦祖永《桐阴论画》,本是论画不论书,但却有一语甚妙:“行草笔意离奇超妙,深得二王神髓。”说是二王什么什么,无非是老套式,不提也罢,但诸公在上.秦祖永的“离奇超妙”,与我们拈出的“险怪’之评,是否有异曲同工之美? 黄道周不但生与书法有不解之缘,临死亦以书法了却世事,在书法史上,这是绝无仅有的、慷慨悲壮催人泪下的记载: “及明亡,絷于金陵。正命之前夕,赴盥漱更衣,谓仆曰:曩某索书画,吾既许之,不可旷也。和墨伸纸,作小楷,次行书,幅甚长,乃以大字竟之。又索纸作水墨大画二幅,残山剩水,长松怪石,逸趣横生,题识后加印章,始出就刑。”